15/12/2011

DEVIENS UN REBELLE DE NOËL.

16:08 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans COMBAT SPIRITUEL., LES BLOGS AMIS., MILITANTISME., PÉDAGOGIE., Web | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg | |

Digg | | ![]() Facebook | |

Facebook | |  |

|

19/05/2011

Les réactions des adolescents à la contrainte.

Les réactions de l'adolescent à la contrainte seront, on le voit, plus faciles à comprendre, si l'on prend la peine d'étudier toute sa situation affective. Quelles que soient les origines reculées de la révolte, nous devons considérer ce qui l'alimente dans le présent. Bien entendu, tout ce qui rappelle la situation traumatique initiale est de nature à raviver la colère et la rancune. Bien des jeunes insurgés cherchent surtout à éprouver l'amour qu'on leur porte, parce qu'ils ont souffert, un jour, de se croire privés de cet amour dont tout être a besoin pour vivre. Il y a des révoltes normales et nécessaires qui visent à de justes conquêtes. Mais il y a aussi des révoltes à l'état pur, qui ne visent à rien du tout et traduisent seulement un état de malaise qui apparaît, chaque fois que l'individu peut se croire injustement lésé ou souffre de la vanité de ses efforts et se sent impuissant à obtenir la satisfaction de désirs dont il n'a parfois lui-même qu'une notion imprécise. L'inacceptation des contraintes imposées du dehors ne vient pas forcément de la nature de ces contraintes ; elle peut venir d'un sentiment de gêne intérieure, dont l'individu cherche à se débarrasser par une manœuvre de diversion dirigée contre l'autorité extérieure, prise comme bouc émissaire. Il est plus facile en effet, et moins inquiétant, de s'attaquer à un ennemi concret et connu, qu'à un ennemi invisible qui est au fond de nous et dont nous n'arrivons même pas à nous dissocier complètement. Ce sont les êtres qui vivent dans la plus grande dépendance affective qui ont sans doute le plus violent besoin de se livrer à des démonstrations insurrectionnelles, sans cesse renouvelées parce que toujours inefficaces. Celui qui se montre le plus insubordonné en paroles est parfois celui qui est le moins capable de se refuser à faire ce qu'on lui demande. Car il y a, parmi les révoltés, toute la catégorie des révoltés verbaux qui tirent en général de leur rébellion le maximum de désagrément, à l'inverse des révoltés passifs qui disent toujours " oui " et n'en font qu'à leur tête. Cela correspond à cette tendance à retourner cette agressivité contre soi, que l'on rencontre chez beaucoup de personnes chez qui existe une certaine tension agressive qu'elles sont incapables d'utiliser vraiment contre d'autres, par crainte et par culpabilité. Les réactions d'excessive docilité à la contrainte peuvent être factices et dissimuler quelque calcul hypocrite ; mais elles procèdent souvent d'un certain infantilisme moral qui se traduit par une véritable impossibilité de concevoir la désobéissance à l'adulte. Ce dernier a, somme toute, trop bien réussi dans sa propagande ; il n'a pas permis à l'adolescent d'imaginer un idéal plus élevé que la soumission et, du même coup, il l'a retenu au stade du nourrisson qui n'est capable de rien par lui-même, sans l'aide, ou tout au moins l'approbation, de la grande personne. L'initiative, l'énergie, l'imagination, l'invention, l'originalité, le dynamisme se trouvent dévalorisés. L'esprit critique ne saurait se développer ; et il ne saurait être question de savoir se conduire seul, un jour, dans l'existence. Rien n'est plus faux en l'occurrence que l'affirmation commune " Pour apprendre à commander, il faut savoir obéir ". En effet, il serait dangereux de se réjouir d'une docilité si grande qui va tout à fait à l'encontre du but essentiel de l'éducation : apprendre aux jeunes à se passer de ses éducateurs. Il est sans doute difficile à l'adulte de fomenter une révolte contre sa propre autorité ; aussi bien n'est-ce pas ce qu'on lui demande ! Le jeune passif a besoin d'être encouragé et incité à donner en chaque circonstance son avis personnel, que l'on se gardera bien de contrer brusquement, même si l'on est pas tout à fait d'accord avec lui. Mais il y a là toute une éducation à entreprendre qui souvent a été gâchée, dans les débuts, par la fâcheuse et trop fréquente tendance à se substituer au jeune en toutes circonstances, sans lui laisser acquérir le sens et l'autonomie de sa personnalité.

Tout adolescent revendique inconsciemment mais légitimement, le droit de rester un être autonome. Rien ne peut le blesser plus que l'idée qu'on lui témoigne un amour intéressé. D'où cette attitude de défense si fréquemment rencontrée chez les adolescents qui se veulent " durs " et s'accrochent désespérément à une formule qui montre bien au fond leur faiblesse : " on ne m'aura pas ". Ils s'efforcent par cette affirmation ( qui est une sorte d'engagement vis-à-vis d'eux mêmes ) de consolider leur résistance. Ils ne se défendent pas seulement contre l'humiliation de céder, mais contre la déception sentimentale. L'essentiel pour eux est d'être assurés qu'on s'intéresse à eux pour autre chose que pour les " avoir ". Ils se méfient d'ailleurs en général des déclarations et des démonstrations ; ils préfèrent souvent les chefs qui se montrent fermes et stricts, avec une bienveillance réelle mais tacite, à ceux qui se prétendent d'emblée leurs amis et font appel aux ressources de la plus séduisante persuasion. " On ne m'aura pas" ne signifie pas tellement " on ne me fera pas céder ", mais plutôt : je ne me laisserai pas prendre à la duperie des sentiments. Malgré l'apparence, c'est une attitude plus affective que rationnelle. Le rôle de l'éducateur avec ces " durs " n'est pas tant de les enchaîner que de les libérer d'eux-mêmes. Seuls, des adultes vivant des convictions et valeurs humaines sans les imposer mais par une cohérence de vie, deviendront les modèles identificatoires salvateurs dont les jeunes éprouvent une criante nécessité et qu'ils cherchent désespérément dans certaines stars de la télévision ou joueurs de football dont le quotient intellectuel est rarement élevé. Le drame de notre société est de manquer cruellement de personnes ressources dont les adolescents pourraient puiser quelques pensées pour forger leur personnalité. Notre devoir est de prendre la relève en devenant des combattants de l'Amour et de l'Espérance et en leur inculquant le sens du militantisme pour un monde meilleur. Ils deviendront alors des rebelles de l'Amour dont notre société manque tragiquement.

Bruno LEROY.

10:11 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans CHRONIQUE DE BRUNO LEROY., CHRONIQUES., CONSEILS ÉDUCATIFS., LE REGARD DE BRUNO., PÉDAGOGIE., PHILOSOPHIE, POUR LES JEUNES., QUESTIONS D'ADOS., RÉFLEXIONS ET PENSÉES, SOCIÉTÉ., SOCIOLOGIE., SOLIDARITÉ., SPIRITUALITÉ | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg | |

Digg | | ![]() Facebook | |

Facebook | |  |

|

12/04/2011

Au miroir de nos pensées.

20:38 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans CHRONIQUE DE BRUNO LEROY., LE REGARD DE BRUNO., MÉDITATIONS., PÉDAGOGIE., PENSÉES PERSONNELLES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg | |

Digg | | ![]() Facebook | |

Facebook | |  |

|

06/03/2011

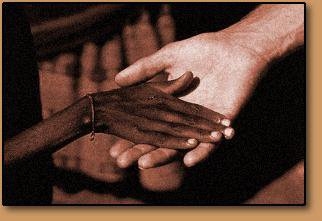

Réflexions sur le rôle des bénévoles.

Lorsque nous exerçons une fonction au cœur d’une association en tant que bénévole, il me paraît évident que la reconnaissance ne peut guère s’effectuer de façon similaire à celle d’un salarié.

En effet, souvent le salaire est le symbole d’une valeur accordée aux prestations de l’employé. Alors, le bénévole ne serait-il jamais inclus dans une dynamique de reconnaissance ? Répondre négativement serait méconnaître la nature Humaine et la signification de ses expressions affectives.

Un sourire, un regard, un geste posés peuvent provoquer l’atmosphère sereine ou conflictuelle de relations internes entre individus.

La relation de confiance est primordiale, base constitutive de toute relation qui permet aux autres de progresser.

La reconnaissance de l’autre est une façon de vivre en acceptant et surtout, en intégrant ses différences. Apprendre à négocier ces différences est la source essentielle de toutes relations saines.

Par contre, le refus catégorique de découvrir l’autre dans son individualité propre, relève de la pathologie. Les associations, qu’elles soient humanitaires ou autres, sont les reflets intrinsèques de nos comportements sociétaux.

Donnons davantage de lumière dans notre reconnaissance envers autrui. C’est-à-dire, une flamme de vérité respectueuse qui fait grandir intérieurement. L’éclat de nos ententes relationnelles et donc, de la reconnaissance inconditionnelle de l’autre, rejaillira sur la société tout entière.

Une association caritative doit montrer l’exemple qu’une humanité rayonnante et bien vivante est encore possible. La reconnaissance de l’autre peut se caractériser aussi par la sanction car, elle est négation de l’indifférence. L’équipe de bénévoles devient alors un microcosme pouvant s’ouvrir vers d’autres paradigmes de façon plus limpide en fragmentant mieux ses limites. La reconnaissance que les autres éprouvent à notre endroit est la preuve même que nous existons au sein d’une association.

Nous sommes responsables des relations que nous entretenons avec autrui. Lorsque nous aurons compris cela, nous aurons tout compris !

Demain, sera la société du rejet ou de l’acceptation inconditionnelle de l’autre à la seule condition que cette relation soit basée sur le Respect. Accepter ne signifie pas tout accepter mais, se mobiliser pour que la tolérance ne demeure point un vain mot dans un vieux dictionnaire.

C’est l’affaire de tous et toutes, là où nous vivons, de porter un autre regard sur les réalités afin de mieux nous intégrer. Si le bénévolat permet une intégration du bénévole dans un groupe, cette intégration doit être également sociale. Et plus le bénévole aura à cœur de se former pour mieux s’épanouir au profond de son individualité, plus il sera en communion avec les autres pour vivre une démarche authentique en faveur des plus exclus de notre société.

Tout cela en fait, est une question de regard que les autres nous portent ou que nous portons sur nos actions. Cette reconnaissance est porteuse de gratuité, d’approfondissement des valeurs personnelles et du sens que nous posons sur le Bénévolat. Les bénévoles sont les transmetteurs des convictions qui les animent. Et celles-ci sont toujours porteuses de gratuité. Il ne pourrait en être autrement... Oui, re-connaissance, naître de nouveau à soi-même pour se reconnaître et être reconnu.

L’importance fondamentale de vivre une certaine empathie avec autrui, nous fait découvrir d’autres horizons que nous-mêmes. Nous entrons alors, dans la co-naissance de l’autre, une position qui donne vie à sa représentativité existentielle. Car être reconnu inconditionnellement, c’est commencer à exister !

Et faire exister les autres pour qu’ils puissent prendre leur destin en main avec une conscience responsable et adulte.

Bruno LEROY.

11:52 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans CHRONIQUE DE BRUNO LEROY., LE REGARD DE BRUNO., PÉDAGOGIE., PHILOSOPHIE | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg | |

Digg | | ![]() Facebook | |

Facebook | |  |

|

23/02/2011

COMMENT LUTTER CONTRE LES EXCLUSIONS ? !

La simplicité d’une telle affirmation constitue, nous n’en doutons pas, une des expressions les plus lumineuses de la pensée contemporaine. Ce qu’affirme Engels avec sa "boutade" c’est que, bien que la vérité soit absolue, l’accès que nous pouvons en avoir ne l’est pas. C’est-à-dire que, bien qu’un certain accès réel à la vérité nous soit possible, il sera toujours conditionné par la réalité elle-même et aura toujours, pour autant, un caractère relatif. Jamais il ne sera neutre et inconditionnel. Tout cela est d’une importance capitale pour notre propos. En effet, même en supposant les meilleures intentions, la meilleure bonne volonté et les meilleures capacités intellectuelles, il y a des lieux d’où tout simplement on ne peut ni voir ni sentir la réalité de façon à ce qu’elle nous ouvre à l’amour et à la solidarité.

Alors, il ne nous reste qu’une solution : changer de lieu social. Le lieu social, c’est le point à partir duquel on perçoit, on comprend la réalité et on essaie d’agir sur elle. Il nous faut donc passer du lieu social des élites au lieu social des exclu(e)s. C’est à partir du monde des pauvres que nous devons lire la réalité de la violence si nous voulons nous engager pour sa transformation. La vision qu’ont les pauvres et les opprimé(e)s de la violence économique doit être le point de départ et le premier critère pour lire et comprendre aussi bien le monde globalisé que la violence qu’il provoque.

C’est aussi simple que cela, mais c’est tout aussi grave d’en arriver aux conclusions et d’en peser les conséquences. Où est-ce que je me situe ? Où sont mes pieds et ma praxis en matière de solidarité ? Car la question est de savoir si je suis au bon endroit pour accomplir ma tâche. Un tel processus ne peut être mis en marche que par ceux et celles qui sentent dans leur chair la brûlure de l’injustice et de l’exclusion sociales. La tâche d’éduquer implique d’abord le lieu social pour lequel on a opté ; puis le lieu à partir duquel et pour lequel on fait des interprétations théoriques et des projets pratiques ; finalement, le lieu d’où part la pratique et à laquelle on subordonne ses propres pratiques.

À la racine du choix de ce lieu social, il y a l’indignation éthique que nous ressentons devant la réalité de l’exclusion ; le sentiment que la réalité de l’injustice dont sont victimes la grande majorité des êtres humains est si grave qu’elle exige une attention incontournable ; la perception que la vie même perdrait son sens si elle tournait le dos à cette réalité. Il ne sera jamais possible de travailler à être plus humains à partir du point de vue des centres de pouvoir et de savoir, ni même en se situant à partir d’une prétendue neutralité. Cette pratique est appelée d’avance à être condamnée et à tomber d’elle-même lorsqu’elle aura à soutenir la preuve des faits, comme cela est arrivé au jésuite de Camus dans La Peste.

Personne ne peut prétendre voir ou sentir les problèmes humains, la douleur et la souffrance des autres à partir d’une position "neutre", absolue, immuable dont l’optique garantirait une totale impartialité et objectivité. Il est donc extrêmement urgent de provoquer une rupture épistémologique. La clé pour comprendre ceci est dans la réponse que chacun(e) de nous donnera à la question : "d’où" est-ce que j’agis ? C’est-à-dire quel est le lieu que je choisis pour voir le monde ou la réalité, pour interpréter l’histoire et pour situer mes actes transformateurs ?

Mieux que n’importe quel autre moyen particulier, la manière d’exprimer sa sensibilité et son intérêt à rendre la société plus humaine réside, en effet, dans une pratique active de la solidarité, notamment avec les démuni(e)s qui font l’objet de discriminations et de marginalisations intolérables. Tout ce qui signifie une violation de l’intégrité de la personne humaine, comme la torture morale ou physique, tout ce qui est une offense à la dignité de la personne, comme les conditions de vie inhumaines, l’esclavage, la prostitution, le commerce des femmes et d’enfants, ou encore pour ceux et celles qui bénéficient d’un emploi les conditions de travail dégradantes qui réduisent les travailleurs au rang de purs instruments de production, sans égard pour leur dignité, tout cela constitue des pratiques infâmes qui nous engagent toutes et tous à nous impliquer dans les solidarités sociales.

Bruno LEROY.

09:41 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans CHRONIQUE DE BRUNO LEROY., CHRONIQUES., CONSEILS ÉDUCATIFS., LE REGARD DE BRUNO., PÉDAGOGIE., PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE., SCIENCES SOCIALES. | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg | |

Digg | | ![]() Facebook | |

Facebook | |  |

|

LES ÉDUCATEURS ET LA LIBERTÉ DES JEUNES.

Les éducateurs novices ont, tous plus ou moins, cette illusion exaltante, de disposer d'un pouvoir sans bornes. Un jeune professeur, par exemple, entrevoit d'avance la façon dont il façonnera les esprits et entraînera sa classe sur les sentiers fleuris de la culture et de la science. Il attend de ses élèves une sorte d'accroissement de sa propre personnalité, un élargissement de ses limites ! Ce sont au contraire ses élèves qui le ramènent le plus rudement au sentiment de ses limites en opposant sans vergogne leur personnalité à la sienne. Il faut au maître beaucoup de sagesse et d'abnégation pour découvrir que c'est en se détachant de lui qu'ils rendent peut-être le plus bel hommage à son enseignement.

Car l'éducation se distingue des autres activités humaines, justement par ceci, qu'au lieu d'augmenter l'emprise de l'homme sur l'objet auquel elle s'applique, elle aboutit à détacher de lui cet objet. Un artiste domine la matière à laquelle il infuse sa pensée ; un savant met les lois de la nature à son service ; un homme politique, un homme d'affaires, un conquérant tendent à élargir toujours davantage le champ de leur action. Mais le type de l'éducateur " parfait " serait presque le contraire des types précédents : son oeuvre la plus réussie est peut-être celle qui s'oppose le plus à lui et refuse même parfois de le reconnaître pour créateur : lui-même ne se reconnaît plus toujours en elle !

En somme, sa démarche va tout à fait à l'encontre du désir d'expansion qui existe naturellement au cœur de tout homme. La liberté du jeune restreint la puissance de l'adulte ; elle est même ressentie par quelques-uns comme une sorte de mutilation. Mais ce qui est pire encore pour l'éducateur, c'est qu'il ne peu prévoir ni contrôler ce que fera cette partie qui s'est détachée de lui, une fois livrée à elle-même. Aussi l'angoisse le saisit-elle parfois : il est presque toujours enclin à penser que le jeune, abandonné à sa propre inspiration, est semblable à un fauve échappé, dont on ne peut attendre que le pire. Quand on conseille à des adultes de relâcher un peu de surveillance trop constante ou trop tatillonne qu'ils exercent sur un jeune difficile, il n'est pas rare que l'on s'entende répliquer : " Mais alors, il ne fera que des bêtises ! ". Recommande-t-on de le laisser organiser lui-même ses projets et son emploi du temps ? Il vous sera répondu neuf fois sur dix : " Vous n'y pensez pas ? Il ne fera plus rien du tout...ce sera une catastrophe ! ".

L'idée qu'un adolescent, sans y être contraint, puisse avoir le désir de bien faire ne traverse pas l'esprit ! La plupart des grandes personnes font assez peu de crédit à l'intelligence et à la bonne volonté des Jeunes. Qu'on ne s'étonne pas en ce cas si les événements semblent leur donner raison !

Pourtant la cause profonde de la méfiance des éducateurs ne vient pas de l'expérience, mais bien davantage de la crainte irraisonnée qu'ils ont de leur propre inconscient et de leurs propres instincts, qu'ils croient bien souvent reconnaître dans le jeune. L'adulte sait que s'il cessait de se contrôler, il serait capable d'actes que sa conscience réprouve, ou plutôt il ne sait pas exactement de quoi il deviendrait capable et il tremble à cette seule pensée. L'adolescent libre, c'est à ses yeux quelque chose comme une partie de son inconscient délivré de tout contrôle : comment n'en serait-il pas terrifié ? Pour cette raison purement subjective, la liberté en éducation prend souvent à ses yeux les traits d'une redoutable anarchie.

Et pourtant, il y a des éducateurs qui ont une réaction différente ; mais cette autre réaction n'est pas toujours beaucoup plus objective . Leur libéralisme apparent ne fait que refléter leur ancienne opposition aux autorités qui régnaient sur leur propre enfance. Ce n'est pas tant l'indépendance de la jeunesse qui les intéresse : c'est plutôt sa révolte. Eux-mêmes regrettent souvent d'avoir été trop sages et trop dociles quand ils étaient petits ; tout comme les éducateurs autoritaires, ils cherchent en somme à réaliser par l'intermédiaire de l'adolescent ce qu'ils n'ont pas été capables eux-mêmes de réaliser à son âge.

Le problème de la liberté reste donc ici encore un problème personnel. Il est très difficile en effet de se représenter la liberté des autres. On voudrait toujours qu'elle ressemblât à celle dont on aurait aimé jouir. Certains éducateurs acceptent mieux l'autorité comme tremplin éducatif vers la libération des jeunes mais, s'en servent pour contraindre la jeunesse à la liberté, ou du moins à ce qui pour eux aurait été la liberté ; sans se rendre compte qu'ils se font de la sorte aussi tyranniques que les despotes auxquels ils s'efforcent de ne pas ressembler. On croit par exemple libérer l'adolescent, en l'écartant de soi, quand celui-ci a encore besoin de la présence des adultes Forts.

Bruno LEROY.

09:34 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans CHRONIQUE DE BRUNO LEROY., CHRONIQUES., LE REGARD DE BRUNO., PÉDAGOGIE., SCIENCES HUMAINES | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg | |

Digg | | ![]() Facebook | |

Facebook | |  |

|

12/02/2011

Se respecter soi-même et se faire respecter des autres.

S'affirmer positivement ou afficher refus et résistance sont deux façons d'atteindre l'identité personnelle et de la manifester. L'incapacité d'emprunter l'une ou l'autre voie, chez un adulte, est signe d'une maturité inachevée. Affirmation et refus prennent racine dans l'individu et lui permettent de se poser différent face à l'autre. Mais l'autre contribue aussi à façonner l'identité en jouant le rôle de miroir et en reflétant à l'individu sa propre valeur.

C'est le cas de l'amour maternel et paternel, de l'amour du couple ou de l'estime qui se développe entre collègues de travail. Ces relations sont normalement marquées par l'acceptation mutuelle.

Rêvons d'une société où notre confiance serait force de persuasion avec ce regard d'amour qui fait grandir l'autre en son humanité afin qu'il puisse s'affirmer face à la rudesse d'un monde qui néglige mortellement nos individualités. Rêvons d'une humanité libérée et faisons en sorte que nous aidions à cette libération par notre confiance donnée avec amour à ceux et celles dont les pas hésitant demandent qu'on les soutienne dans leur titubation vers leur affirmation.

18:15 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans CHRONIQUE DE BRUNO LEROY., LE REGARD DE BRUNO., PÉDAGOGIE., PSYCHOLOGIE., QUESTIONS D'ADOS., SCIENCES HUMAINES, SCIENCES SOCIALES., SOCIÉTÉ., SOCIOLOGIE., SOLIDARITÉ., SPIRITUALITÉ | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg | |

Digg | | ![]() Facebook | |

Facebook | |  |

|

05/02/2011

Pédophilie les prédateurs du Net.

Clip anti envoyé par Quarouble. - Les dernières bandes annonces en ligne.

20:35 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans ADOS, Blog, COUPS DE GUEULE., PÉDAGOGIE., SOCIAL., SOCIÉTÉ. | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg | |

Digg | | ![]() Facebook | |

Facebook | |  |

|

01/02/2011

La relation sexuelle un don réciproque.

Il y a en chacun de nous un besoin sexuel. Certes, il n’est pas du même ordre que le besoin de manger ou de boire. En effet, on peut se passer, être privé de l’exercice de la sexualité, ou la différer, sans cependant mourir ; ce qui n’est pas le cas de la nourriture ou de la boisson. Ce besoin sexuel est présent dès le plus jeune âge. L’enfant éprouve de manière diffuse son corps comme une source de plaisir. Il aime être bercé, pris dans les bras, choyé. Il aime être embrassé et embrasser. Ce contact corporel, il est cherché non pas comme pure sensation épidermique, mais comme expression d’une relation intersubjective. Au moment de la puberté, le garçon et la jeune fille découvrent en leur corps de nouvelles potentialités de plaisir ainsi que le désir plus vivace de le partager, de le donner à l’autre, de le recevoir de l’autre, comme expression d’un amour mutuel. A nouveau, faire de la relation sexuelle un don réciproque, n’est pas acquis d’avance ; il faut du temps ; un temps où l’attirance des cœurs, la connaissance mutuelle au-delà des images rêvées, la maturation psychologique et le désir sexuel progressent de pair.

Ce n’est pas mettre de son côté toutes les chances de réussite en amour que de vouloir tout, tout de suite, de se livrer à la passion érotique, en court-circuitant le temps des maturations. Dans ce cas "on fait l’amour" sans amour, sans lien amoureux correspondant. Des illusions sont possibles à ce propos. Par exemple, le jeune homme qui veut "faire l’amour" moins par amour de l’autre que pour éprouver sa virilité et épater les copains. Ou encore la jeune fille qui donne son corps pour retenir un amour fragile à peine naissant, pour retenir un partenaire indécis ou volage, en croyant que la relation sexuelle suffit à créer un lien durable. Les désillusions peuvent être rudes et laisser au cœur des blessures qui demeurent ouvertes. Banaliser l’acte sexuel, le détacher d’un lien amoureux forgé à l’épreuve du temps, c’est prendre le risque de s’interdire l’accès un jour à un amour authentique.

La relation sexuelle, si l’on veut qu’elle soit gratifiante, vient en son temps : au moment où les partenaires se mettent à aimer le lien qui les unit, à vouloir le préserver dans la durée et à espérer qu’il n’aura pas de fin. C’est alors que l’acte sexuel devient l’expression d’un don de soi réciproque, en pure perte, sans calcul. Car à l’étreinte des corps se conjoint l’abandon confiant et réciproque à l’autre. Le plaisir érotique s’en trouve accru car la rencontre des corps est en même temps échange affectif où chacun se reçoit de l’autre et se donne à lui.

Dans la relation sexuelle, il y a certes un désir de fusion, mais, au moment de la rencontre, au moment le plus intense de la proximité, l’autre reste autre, car la femme ne saura jamais ce que l’homme éprouve dans son corps et vice versa. C’est pourquoi la rencontre sexuelle, pourvu qu’elle s’inscrive dans un lien amoureux, n’est jamais prise de possession de l’autre, mais rencontre de sa mystérieuse altérité. Elle est ainsi offrande et non pas prise. La fidélité, elle se forge quand, pour l’amour de soi et pour l’amour de l’autre, on se prend à aimer le lien amoureux lui-même ; on le maintient, on le préserve, on l’entretient, on le cultive avec art et sagesse afin que, petit germe fragile au départ, il devienne arbre épanoui.

Bruno LEROY.

20:44 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans CHRONIQUE DE BRUNO LEROY., CONSEILS ÉDUCATIFS., LA POÉSIE DE LA VIE, LE REGARD DE BRUNO., PÉDAGOGIE., PENSÉES PERSONNELLES, PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE., RÉFLEXIONS ET PENSÉES, SCIENCES HUMAINES, SCIENCES SOCIALES., SOCIOLOGIE. | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg | |

Digg | | ![]() Facebook | |

Facebook | |  |

|

25/01/2011

Les bénévoles sont des transmetteurs de convictions.

Lorsque nous exerçons une fonction au cœur d’une association en tant que bénévole, il me paraît évident que la reconnaissance ne peut guère s’effectuer de façon similaire à celle d’un salarié.

En effet, souvent le salaire est le symbole d’une valeur accordée aux prestations de l’employé. Alors, le bénévole ne serait-il jamais inclus dans une dynamique de reconnaissance ? Répondre négativement serait méconnaître la nature Humaine et la signification de ses expressions affectives.

Un sourire, un regard, un geste posés peuvent provoquer l’atmosphère sereine ou conflictuelle de relations internes entre individus.

La relation de confiance est primordiale, base constitutive de toute relation qui permet aux autres de progresser.

La reconnaissance de l’autre est une façon de vivre en acceptant et surtout, en intégrant ses différences. Apprendre à négocier ces différences est la source essentielle de toutes relations saines.

Par contre, le refus catégorique de découvrir l’autre dans son individualité propre, relève de la pathologie. Les associations, qu’elles soient humanitaires ou autres, sont les reflets intrinsèques de nos comportements sociétaux.

Donnons davantage de lumière dans notre reconnaissance envers autrui. C’est-à-dire, une flamme de vérité respectueuse qui fait grandir intérieurement. L’éclat de nos ententes relationnelles et donc, de la reconnaissance inconditionnelle de l’autre, rejaillira sur la société tout entière.

Une association caritative doit montrer l’exemple qu’une humanité rayonnante et bien vivante est encore possible. La reconnaissance de l’autre peut se caractériser aussi par la sanction car, elle est négation de l’indifférence. L’équipe de bénévoles devient alors un microcosme pouvant s’ouvrir vers d’autres paradigmes de façon plus limpide en fragmentant mieux ses limites. La reconnaissance que les autres éprouvent à notre endroit est la preuve même que nous existons au sein d’une association.

Nous sommes responsables des relations que nous entretenons avec autrui. Lorsque nous aurons compris cela, nous aurons tout compris !

Demain, sera la société du rejet ou de l’acceptation inconditionnelle de l’autre à la seule condition que cette relation soit basée sur le Respect. Accepter ne signifie pas tout accepter mais, se mobiliser pour que la tolérance ne demeure point un vain mot dans un vieux dictionnaire.

C’est l’affaire de tous et toutes, là où nous vivons, de porter un autre regard sur les réalités afin de mieux nous intégrer. Si le bénévolat permet une intégration du bénévole dans un groupe, cette intégration doit être également sociale. Et plus le bénévole aura à cœur de se former pour mieux s’épanouir au profond de son individualité, plus il sera en communion avec les autres pour vivre une démarche authentique en faveur des plus exclus de notre société.

Tout cela en fait, est une question de regard que les autres nous portent ou que nous portons sur nos actions. Cette reconnaissance est porteuse de gratuité, d’approfondissement des valeurs personnelles et du sens que nous posons sur le Bénévolat. Les bénévoles sont les transmetteurs des convictions qui les animent. Et celles-ci sont toujours porteuses de gratuité. Il ne pourrait en être autrement... Oui, re-connaissance, naître de nouveau à soi-même pour se reconnaître et être reconnu.

L’importance fondamentale de vivre une certaine empathie avec autrui, nous fait découvrir d’autres horizons que nous-mêmes. Nous entrons alors, dans la co-naissance de l’autre, une position qui donne vie à sa représentativité existentielle. Car être reconnu inconditionnellement, c’est commencer à exister !

Et faire exister les autres pour qu’ils puissent prendre leur destin en main avec une conscience responsable et adulte.

Bruno LEROY.

11:58 Écrit par BRUNO LEROY ÉDUCATEUR-ÉCRIVAIN dans CHRONIQUE DE BRUNO LEROY., LE REGARD DE BRUNO., MILITANTISME., PÉDAGOGIE., PENSÉES PERSONNELLES, SCIENCES HUMAINES, SCIENCES SOCIALES., SOCIAL., SOCIÉTÉ ET POLITIQUE., SOCIÉTÉ., SOCIOLOGIE., SOLIDARITÉ. | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |

Imprimer |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg | |

Digg | | ![]() Facebook | |

Facebook | |  |

|